暮春时节,纸砚生香。4月13日,由《新安晚报乐龄周刊》与安徽老年大学书法班联合策划的“乐龄时光·共赴‘三希帖’研习之旅”,在合肥天鹅湖畔岸香咖啡雅室成功举办。来自安徽老年大学的书法爱好者们相聚一堂,以笔为舟,穿越千年,在“国之瑰宝”的笔墨意象中寻味传统文化的永恒魅力。

群贤毕至:银发书者的“文化仪式感”

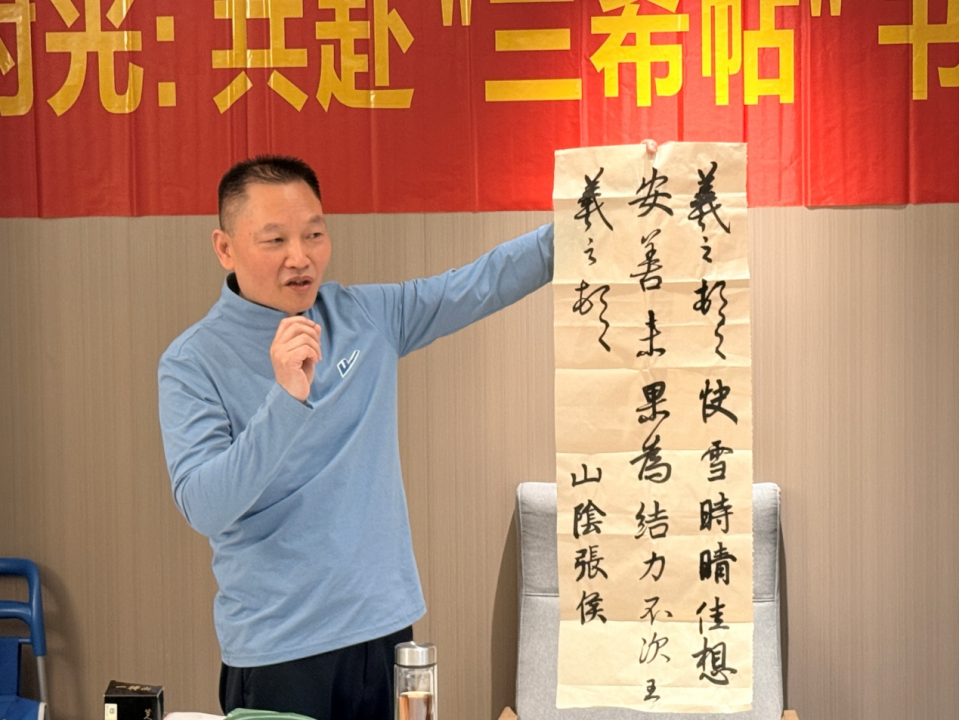

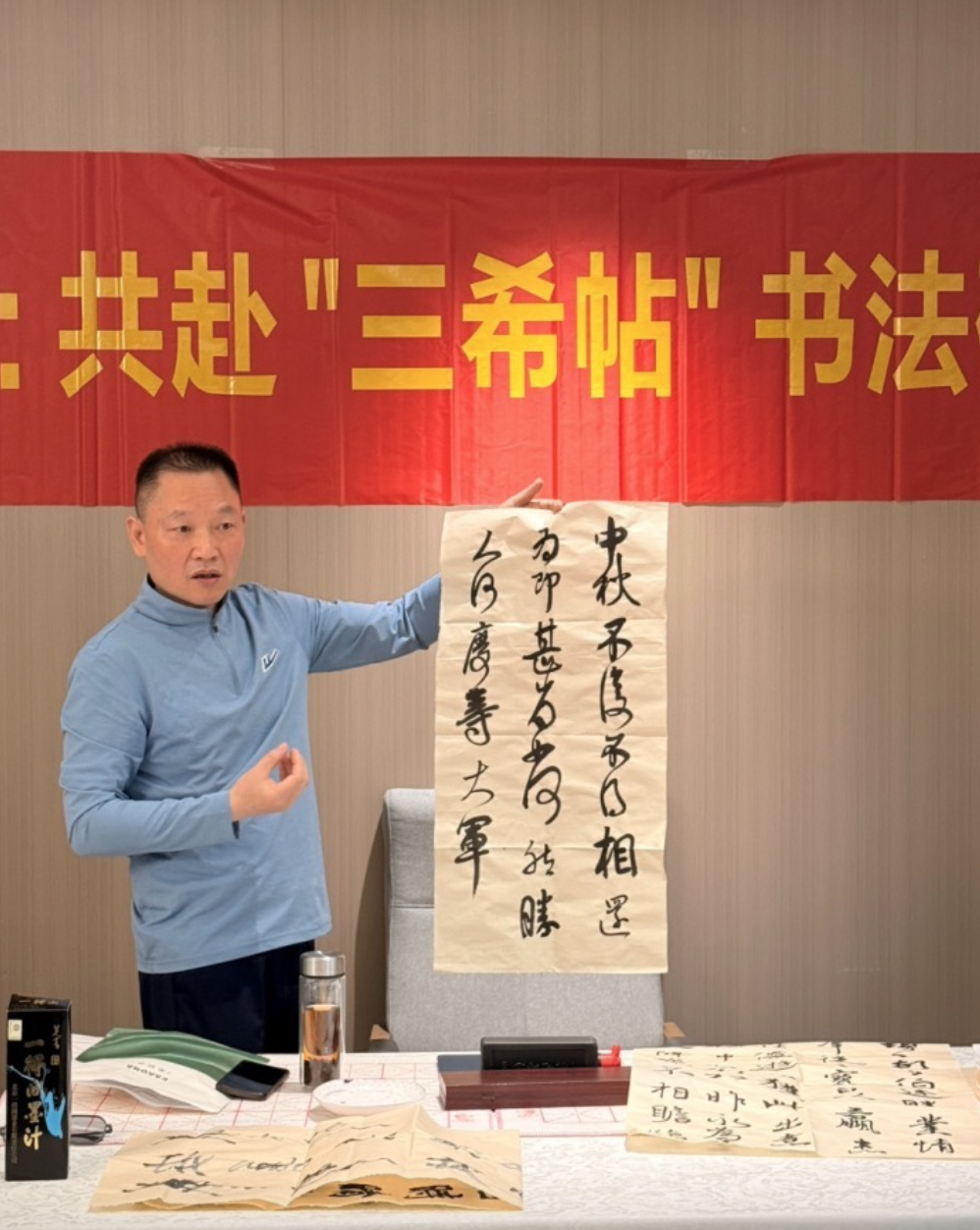

上午九时,参与者陆续签到,手中的毛毡卷、临摹本与鬓角的霜色相映成趣。主办方精心布置的茶席上,《快雪时晴帖》《中秋帖》《伯远帖》的复制品雅致陈列,茶香与墨香交织,为雅集定下“古今对话”的基调。此次雅集不仅是技艺切磋,更是一次“向传统致敬”的文化寻根之旅。简短的流程说明后,众人轻展宣纸,静候主讲人——深耕书法教育二十载的吴海锋老师登场。

吴海锋,字立炯,笔名老海,号补心斋主。毕业于中国人民大学艺术学院,系中国书法家协会注册高级书法教师、中国硬笔书法协会会员、一级美术师、安徽省书法家协会会员、安徽省作家协会会员,现供职于安徽老年大学。长期从事书法教学与书法理论、实践研究,著有《书法入门基础概论》、《补心斋随笔》、《补心斋杂谈》。

名师解帖:笔尖上的历史烟云

吴海锋老师的分享从“三希”之名的由来切入:“乾隆皇帝将三件稀世墨宝藏于‘三希堂’,取‘士希贤,贤希圣,圣希天’之意,这既是对书法艺术的极致推崇,更是文人精神的千年传承。”

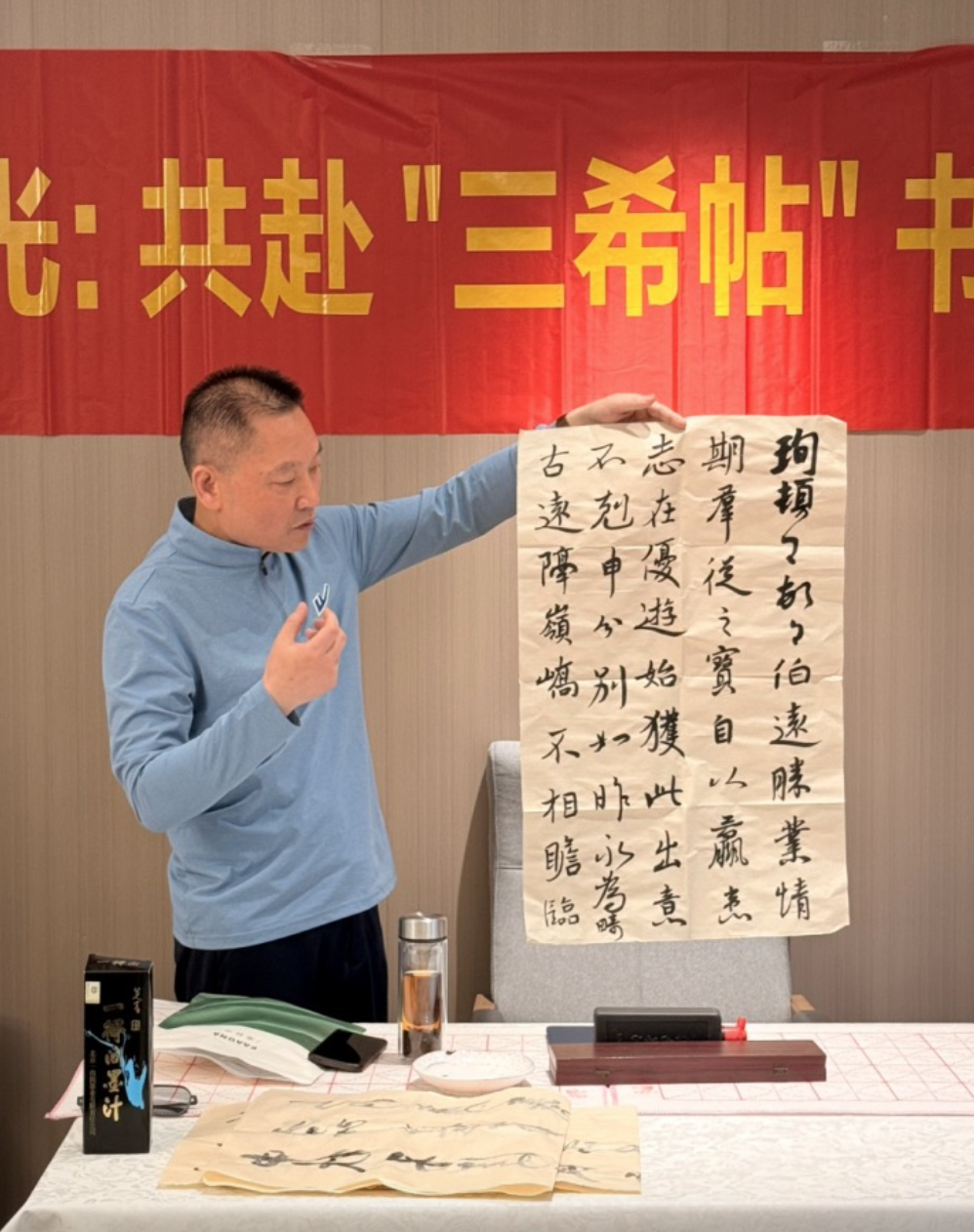

他逐字解析《快雪时晴帖》的“鹅头勾”、《中秋帖》的“一笔书”、《伯远帖》的“古厚灵秀”,手指模拟笔锋走势:“看这‘佳’字的横画,王羲之在起笔时暗藏‘蟹爪’之势,正是晋人‘尚韵’的精髓。”讲到兴起处,他即兴挥毫示范,宣纸上行云流水的笔法引得台下轻声赞叹,有学员掏出手机录下关键片段,笑称“回去要反复琢磨”。

砚田论道:在交流中照见自我

吴老师主讲结束后,进入自由研讨环节。68岁的张阿姨铺开自己临写的《伯远帖》,坦言“总觉得笔力不够”,吴老师接过字帖,用红笔轻点转折处:“您看这里,王珣的笔锋是‘外拓’而非‘内擫’,手腕要带着三分灵动。”一席话让在场者豁然开朗。

72岁的书法爱好者陈先生则分享了自己的“读帖心得”:“以前只盯着笔画,今天才知道,字里行间的空白处,藏着古人的胸襟气象。”众人围坐长桌,或举帖细观,或铺纸试笔,在“心摹手追”中感受着“三希帖”的气韵流动。有人说起自己初学书法时的趣事,有人询问临摹工具的选择,笑声与讨论声此起彼伏,窗外的湖光与室内的墨影,共同构成了一幅“乐龄向学”的动人图景。

文脉永续:一场穿越时空的文化接力

“书法不是年轻人的专利,我们这代人对笔墨的感情,更需要这样的活动来唤醒。”活动结束时,学员们纷纷在“三希帖”主题横幅上签名留念,墨迹未干的宣纸上,既有苍劲有力的楷书,也有灵动洒脱的行草,恰似传统文化在当代的多元绽放。

据悉,安徽老年大学书法班与《新安晚报乐龄周刊》后续将推出“碑帖里的中国”系列活动,带领更多中老年朋友走进《兰亭序》《祭侄文稿》等经典法帖,让千年墨香在乐龄时光中持续氤氲。正如吴海锋老师在结语中所说:“当我们的笔尖触碰宣纸,触碰的不仅是笔墨,更是文明的基因——它在岁月中沉淀,也在传承中永生。”

请输入验证码