在合肥市第三人民医院那间萦绕着消毒水气味的病房里,102岁的老母亲和78岁的张景兰默默相伴。老母亲身形清瘦,脸上的每一道皱纹,都在无声诉说着过往的岁月;张景兰脊背微弯,一头银发如霜般披散,见证了她的奉献人生。病房的每一寸空气,都留存着她们的故事,讲述着一场跨越时光的公益传奇。张景兰,这位荣获“中国好人”称号的退休处级干部,凭借二十余载的无私奉献,谱写了一曲震撼人心的大爱之歌。

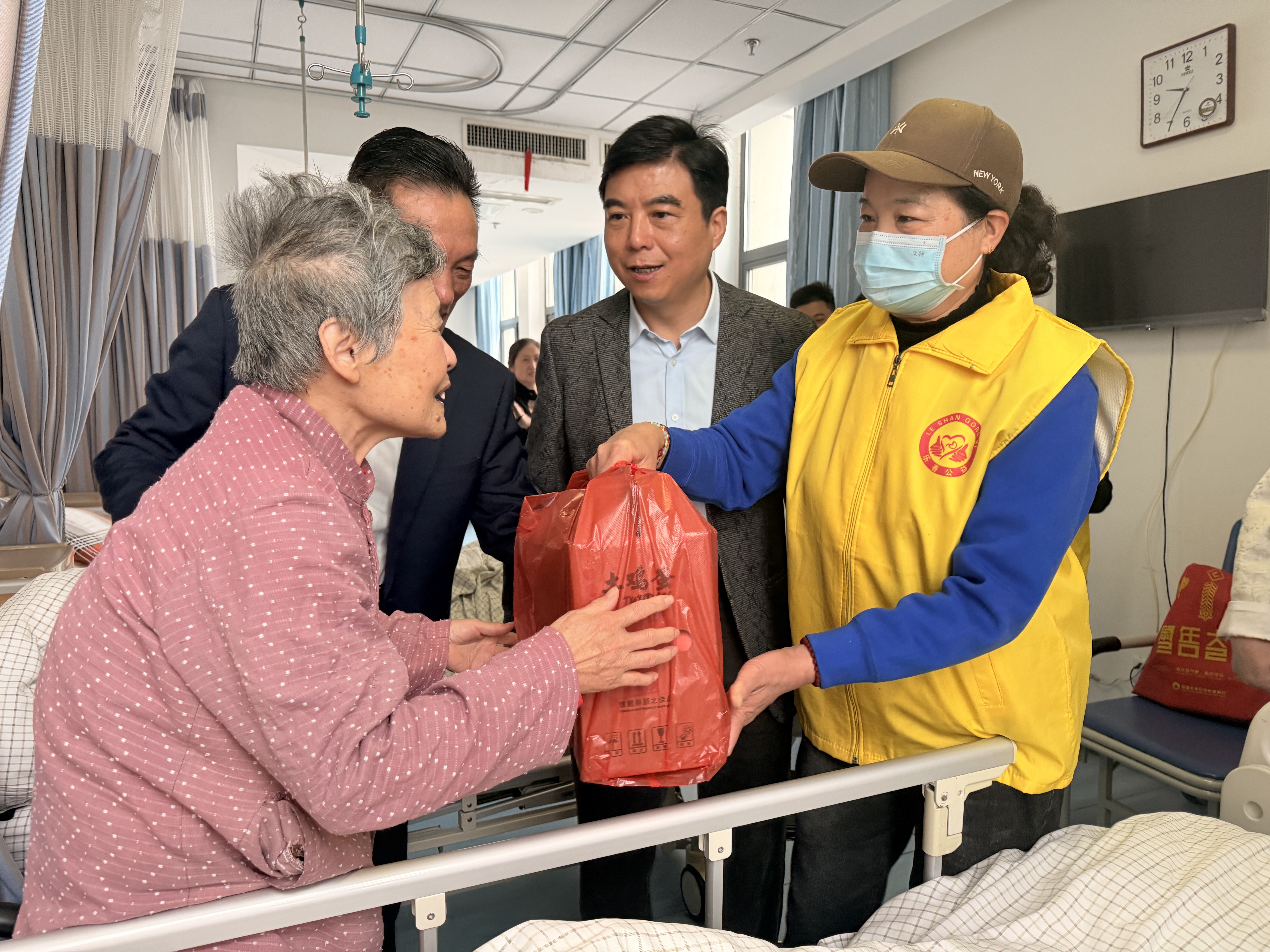

昨夜,合肥城被狂风裹挟,电闪雷鸣,豆大的雨点倾盆而下,似要将一切尘埃都冲刷干净。直至今天,厚重的云层仍将天空严严实实地遮蔽,四周一片阴沉,微风裹挟着丝丝寒意,轻易穿透行人的衣物。即便天气恶劣,乐善公益爱心人士、媒体记者与捐赠公司的企业家组成的爱心团队,怀揣着炽热的关怀,毅然踏入了这略显压抑的病房。

爱心人士带来了专门为张景兰母亲定制的尿不湿,还有日常公益组织精心筹备的生活用品。每一件物品,都承载着满满的善意。团队当中,恰好有一位专业理发师,了解到母女俩行动不便后,主动站出来,拿起理发工具。剪刀在银发间轻快舞动,如雪的发丝缓缓飘落,仿佛也带走了母女俩生活的疲惫与沧桑。张景兰母亲虽神志不清,在爱心人士轻柔的搀扶下,脸上偶尔也会浮现出一抹若有若无的笑意,似在回应这份温暖人心的善意。

张景兰的公益之旅,始于1998年。那时,身为省人大机关工会主席的她,在一次深入偏远地区的调研中,看到孩子们在破旧不堪的教室里,使用着简陋的文具,眼神中却满是对知识的渴望。那一双双明亮而又充满期待的眼睛,如重锤般狠狠敲击着她的内心,也点燃了她心中为孩子们改变命运的火焰。从那一刻起,张景兰便在心底立下誓言,要用自己的力量,为这些孩子撑起一片希望的天空。

2008年,张景兰从岗位上退休。为了资助更多孩子,她放下身段,不顾旁人异样的目光,毅然走上街头,成为一名“拾荒老太”。无论寒冬酷暑,在城市的大街小巷、小区的垃圾桶旁,总能看到她瘦弱的身影。她穿着一双旧胶鞋,裤子上打着大小不一的补丁,双手在垃圾中仔细翻找着可以卖钱的纸盒和饮料瓶。即便双手沾满污垢,身上散发异味,她也从未有过一丝怨言。在她心中,这些被人丢弃的废品,都是帮助孩子们走出困境的希望之光。

张景兰不仅依靠拾荒换来的微薄收入资助学生,还从自己并不丰厚的退休金里拿出大部分资金。她对自己的生活近乎苛刻,节俭到了极致。一日三餐,常常是馒头就着咸菜,很少有机会吃上一口热乎的菜。衣服破了,她就一针一线地缝补,一件衣服缝了又缝,补了又补,却依然舍不得买一件新的。然而,面对那些需要帮助的孩子,她却无比慷慨。多年来,在她的不懈努力下,资助的学生数量逐年攀升,如今每年资助的贫困学生多达120人。

“看到孩子们因为我的帮助,能有机会改变命运,我就觉得一切都值得了。”张景兰感慨地说道,眼中闪烁着熠熠光芒。这番质朴而真挚的话语,承载着她对公益事业的坚定信念,也打动了无数人的心。

我轻轻握住张景兰的手,那双手柔软且带着温度,传递出无尽的慈祥。想到病床上102岁的老母亲,又看着她尚在恢复的身躯,我忍不住问道:“景兰大姐,你和母亲身体都这样了,公益事业是不是可以歇一歇?”张景兰目光坚定,语气平和却又无比坚毅地告诉我:“哪怕是现在,我每年也要资助这些孩子。”那一刻,她的话如同一束强光,瞬间击中了我,一股热流在我心间涌动,眼眶也不自觉地湿润起来。

张景兰的事迹,如同一颗石子,在社会的湖面上激起层层涟漪,感召着越来越多的爱心人士加入公益行列。萧县杨楼镇中心小学的张文杰校长,听闻张景兰生病住院的消息,带着受资助的学生,奔波数百公里,从皖北赶来合肥看望她。当学生们看到躺在病床上虚弱的张奶奶,眼中满是敬意与心疼。修车师傅张家荣,生活并不富裕,却被张景兰的故事深深打动。他省吃俭用,凑了1000 元送到张景兰手中。“张阿姨做的事太了不起了,我也想尽自己的一份力。”张家荣朴实的话语,道出了许多人的心声。

像今天到访的乐善公益团队一样,源源不断的爱心人士走进病房,为张景兰母女带来生活的帮助和心灵的慰藉。“张景兰老人的事迹,就像一面镜子,照出了我们每个人内心深处的善良。她让我们明白,只要愿意付出,每个人都能为这个世界带来改变。”乐善公益团队的一位年轻人感慨地说。

在这小小的病房里,爱心如同涓涓细流,不断汇聚。张景兰用自己的行动,点燃了人们心中的公益火种。这束由她点亮的公益之光,不仅照亮了千余名贫困学生的求学之路,更在社会的每个角落蔓延开来,形成燎原之势。未来,相信会有更多人接过她手中的爱心接力棒,将这份温暖持续传递下去,让这个世界变得更加美好。(木易)

请输入验证码