铜陵是一座兼具红色底蕴与发展活力的城市,其丰富的历史记忆与乡村新貌交相辉映。

在红色传承方面,铜陵有着深厚的积淀。群心村的“渡江第一船”故事尤为动人。此外,铜陵烈士纪念馆和笠帽山烈士陵园也是红色记忆的重要载体。烈士纪念馆中,步枪、家书等展品诉说着烽火岁月的赤诚;笠帽山烈士陵园松柏环绕,纪念碑上的“万古长青”四字见证着先烈对家国的奉献,山下的安稳现世正是他们的憧憬。

铜陵的乡贤文化同样深厚。乡贤文化馆内,入党誓词石墙庄严肃穆,马毛姐的事迹展陈引人关注,她不仅是渡江英雄,更是“七一勋章”获得者,新中国成立后默默投身家乡建设。馆内还讲述了其他乡贤的故事,他们或兴办义学,或助力乡村振兴,展现出扎根乡土的奉献精神。

在乡村发展上,铜陵的群心村是生动范例。位于江心洲的群心村,由村委会服务约2500位村民,包含4个自然村和20个村民小组,作为移民村具有独特的文化融合性。近年来,村委会带领村民大力发展,整合红色文化与绿色风光,打造多个景点推动乡村旅游,2018年村集体经济收入超200万元,还荣获多项国家级、省级荣誉,为村民带来诸多福利,在乡村振兴中成效显著。

铜陵,既有红色历史的厚重印记,也有乡贤精神的代代相传,更有乡村发展的蓬勃活力,是一座值得深入探寻的城市。

(一)渡江第一船

在铜陵市群心村,“渡江第一船”的故事如同不灭的火种,照亮着红色传承的道路。1949年4月20日晚,渡江战役的炮火划破夜空,年仅14岁的马毛姐与哥哥驾驶船只,加入由4条船组成的突击队,从无为太阳洲头出发,向着铜陵文兴洲东风泡(今属群心村)奋勇挺进。途中,马毛姐右臂中弹,却强忍剧痛,一手掌舵、一手划桨,率先将30名解放军战士送达南岸,成为渡江战役中“第一靠岸”的船只。战后,她被授予“渡江特等英雄”称号,这条船也被永远铭记为“渡江第一船”。

为缅怀先烈、弘扬精神,群心村筹资建造的“渡江第一船”纪念铜雕塑,已成为当地重要的红色地标。雕塑高11.75米,以精准的数字语言诉说历史:船帆长4.9米、底座至船头4.2米、底座至帆顶9.35米,对应1949年4月20日晚9时35分的渡江时刻;2.4米的底座高度,则铭记着创下壮举的24军。

如今,“渡江第一船”不仅是群心村的红色符号,更成为传承革命精神、激励后人的生动教材,让那段奋勇向前的历史在新时代持续焕发力量。这段经历不仅被记录在乡贤文化馆,更铭记在群心村每一位村民心中!

(二)群心村乡贤文化馆

踏入乡贤文化馆,镌刻着入党誓词的石墙庄重矗立,鲜红的文字在光影映照下熠熠生辉。誓词墙前,团队成员久久驻足,深刻感受这份跨越时空的信仰力量。

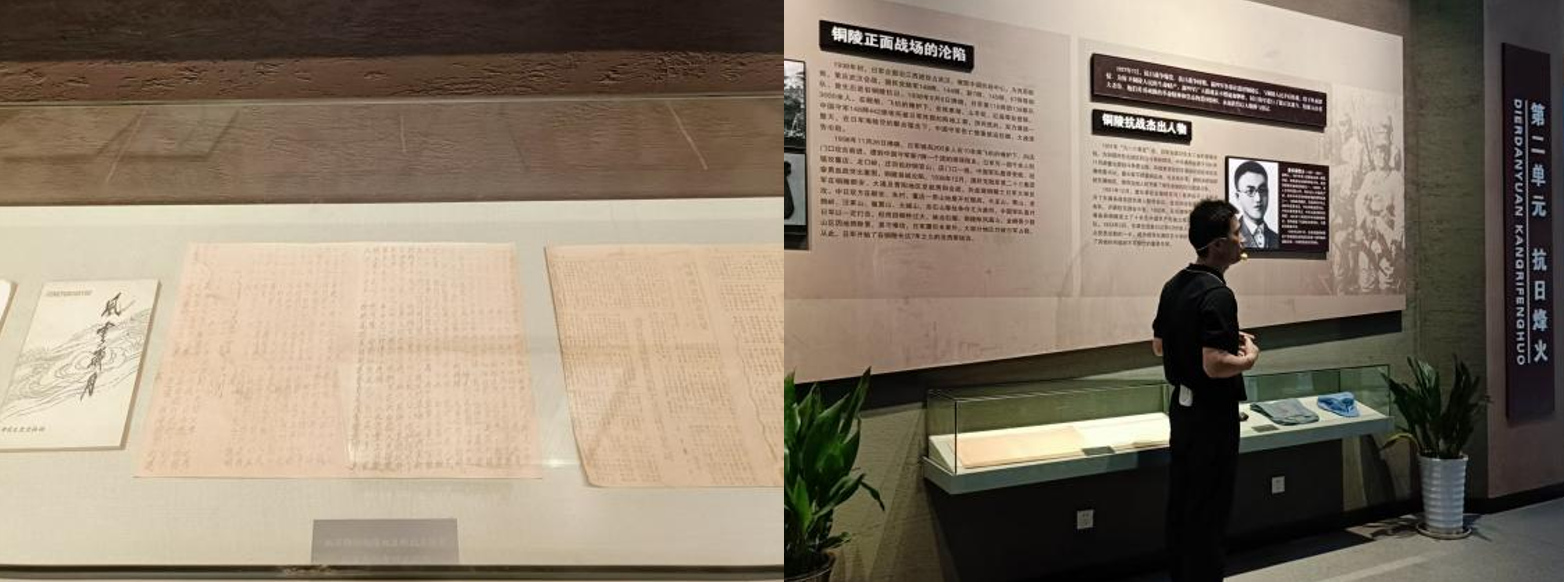

展馆内部,马毛姐的展陈区域格外引人注目。随着解说进行,团队成员们逐渐了解到“七一勋章”获得者马毛姐的英雄事迹。1949年,年仅14岁的马毛姐,冒着枪林弹雨6次横渡长江,运送解放军过江,手臂中弹仍咬牙坚持,为渡江战役胜利作出重要贡献。新中国成立后,她深藏功名,默默投身家乡建设,在平凡岗位上继续发光发热。除了马毛姐,成员们还在文化馆中获知了许多其他乡贤的故事。这些乡贤中,有人倾其所有兴办义学,为乡村播撒知识火种;有人在乡村振兴浪潮中勇挑重担,带领村民发展特色产业。一件件展品、一段段文字,生动展现乡贤们扎根乡土、造福乡里的奉献精神。

(三)群星村村民委员会

紧接着,三下乡实践团队前往铜陵市群心村村民委员会开展实践活动,围绕“乡村调研、便民服务、文化互动”三大主题,与村委会工作人员协同推进多项工作,活动整体进展顺利。铜陵市义安区胥坝乡群心村村民委员会,致力于服务村民、推动乡村发展,在乡村建设的各方面发挥着关键作用。铜陵群心村村民委员会位于铜陵江心洲,服务着约2500位村民,村子包含4个自然村和20个村民小组。作为移民村,这里姓氏多元,体现出独特的文化融合性。近年来,群心村在村委会的带领下大力发展。以基础设施建设为切入点,积极改善交通条件,推动了乡村旅游的发展。村两委班子整合红色文化与绿色风光,打造渡江文化广场、“渡江第一船”雕塑、乡贤文化馆等景点,吸引众多游客,2018年村集体经济收入就超200万元 。同时,村子聚焦乡风文明与治理有效,打造家风家训示范街、“喜庆堂”,制定村规民约,传承美德,树立文明新风。群心村村民委员会在乡村振兴中成果显著,先后荣获“全国美丽宜居村庄示范”“中国人居环境范例奖”“安徽省特色景观旅游名村示范” 等称号,为村民带来免费自来水、儿童免费入园、老人敬老补贴等福利,是乡村发展的优秀范例。群心村村委会对团队的到来表示欢迎,双方共同开展“乡村环境整治”志愿活动,并计划邀请老党员为队员讲述村庄发展历史。

(四)烈士纪念馆

走进铜陵烈士纪念馆,一段段文字镌刻着烽火岁月的赤诚,一张张照片定格着义无反顾的背影。他们曾是鲜活的生命,却为了信念选择直面枪林弹雨;他们或许未曾留下全名,却用热血为这片土地铺就了光明之路。

站在展柜前,生锈的步枪、泛黄的家书、磨损的徽章,都在无声诉说:如今的安宁从不是偶然。那些年轻的脸庞,本该有平凡的人生,却在时代的洪流中选择成为照亮前路的星火。跟随着导游的解说缓步前行,导游的声音低沉而郑重,指着展墙上一位无名战士的画像,讲述着那段缺衣少食却仍死守阵地的日子;走到一封被弹片击穿的家信前,又轻声念起字里行间对亲人的牵挂与"国不安何以家为"的决绝。每一个细节都被清晰勾勒,那些沉睡的历史仿佛在耳畔苏醒,人们屏息凝神,目光追随着他的指引,生怕漏过任何一个承载着热血与信仰的瞬间。

走出纪念馆,阳光落在肩头格外沉重。有人记得他们,便是对这份牺牲最好的回应。铜陵的风会记得,他们也会记得。

(五)笠帽山烈士陵园

笠帽山烈士陵园静卧于苍翠之中,山势如笠,松柏环合,恰如一方沉默的史简,镌刻着岁月无法磨灭的赤诚。拾级而上,青石板路被经年脚步磨得温润,两侧松柏冠盖相接,漏下的天光在碑林间流转,恍若历史的目光在此凝驻。

陵内碑石林立,每方碑上的姓名都曾是鲜活的生命。他们或年少,或而立,却都在烽烟四起时选择以骨为笔、以血为墨,在这片土地上写下"家国"二字。陈列馆内,锈迹斑斑的枪械、泛黄的战地日记、磨损的绑腿,静默陈列如时光的碎片——那枪托上的凹痕,是与敌人角力的印记;日记里的字迹,在硝烟中仍透着对黎明的笃定;绑腿上的泥渍,犹带冲锋时的尘土。

最高处的纪念碑直插云天,"万古长青"四字鎏金,经风雨洗练愈发沉厚。凭栏远眺,山下城郭错落,炊烟与车流织就现世安稳,恰是碑上魂灵曾憧憬的模样。风过林梢,似有低语传来,那是未竟的理想与嘱托,在苍翠间代代相传。此地无需喧嚣的祭奠,唯有松柏常青,山河无恙,便是对赤诚最好的应答。

(方雨轩 刘佳怡 许佳欣 廖毅恒 贾金月 王琪 孙霖洁 张睿颖 熊煦雅琪 王庆萍)

(来源:日照新闻网 )

【广告】免责声明:本内容为广告,相关素材由广告主提供,广告主对本广告内容的真实性负责。本网发布目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,广告内容仅供读者参考。

请输入验证码