在故宫博物院的瓷器展厅里,一只青花海水龙纹梅瓶静静立在展柜中。修长的瓶身绘着翻卷的海浪,五爪金龙在云涛中昂首,釉色青中泛白,如积雪初融。这只曾属于帝王酒筵的御用器物,历经六百年光阴,如今成为解读中国陶瓷史的密码。

从宫廷酒器到文人清供,从贵族专享到民间礼器,梅瓶的演变轨迹恰似一条细密的丝线,串联起中国社会的审美流变、工艺革新与文化交融。

宋瓷巅峰:宫廷雅趣与文人风骨的合鸣

梅瓶的雏形可追溯至唐代,但真正让其登堂入室的,是宋代文人主导的审美革命。

宋代宫廷酒文化兴盛,《东京梦华录》记载宫廷御酒“蒲中酒”需用特制瓷瓶封存,梅瓶因其小口、丰肩、瘦底的造型,恰好满足“贮酒不易挥发”的需求,成为皇室酒窖的标配。

定窑白釉刻花花卉纹梅瓶 故宫博物院藏

然而宋代梅瓶的真正魅力,在于文人赋予其的精神象征。故宫藏北宋定窑白釉梅瓶,高37.1厘米,釉色温润如象牙,体现了宋人“尚简”的审美追求。这种“不事雕琢”的极简主义,与苏轼“绚烂之极归于平淡”的美学思想不谋而合。

文人们不仅用梅瓶贮酒,更将其作为插花器皿,陆游“小瓶梅蕊解卿卿”的诗句,勾勒出梅瓶在文人书斋中的风雅姿态。瓶中插几枝寒梅,案头置一卷古籍,成为宋代文人“格物致知”的精神图腾。

磁州窑白地黑花梅瓶 故宫博物院藏

宫廷与文人的双重青睐,推动梅瓶工艺走向巅峰。磁州窑白地黑花梅瓶以民间故事为纹饰,耀州窑青釉刻花梅瓶展现刀工之美,景德镇青白瓷梅瓶则以“薄如纸、明如镜”的质感征服世人。

元明嬗变:帝国气象与市井烟火的碰撞

元代的铁骑打破了宋代的文人雅韵,却为梅瓶注入了新的生命力。

青花海水龙纹八棱带盖梅瓶 河北博物院馆藏

1964年,河北保定出土的元代青花八棱梅瓶,以海水龙纹为饰,采用留白手法表现腾跃的白龙,青料浓艳如宝石。

萧何月下追韩信” 青花梅瓶 南京市博物馆藏

而闻名遐迩的 “萧何月下追韩信” 青花梅瓶,则于1950年出土于南京沐英墓,现藏南京市博物馆,其人物故事纹与精湛工艺代表了元代青花的最高成就。

元代统治者将梅瓶作为赏赐重臣的礼物,瓶身纹饰从宋代的花鸟转向历史典故,体现了草原帝国对中原文化的主动吸纳。同时,蒙古贵族的豪迈酒风促使梅瓶体型增大,内蒙古出土的元代梅瓶普遍高过50厘米,可容纳三斤白酒,适应了“大碗喝酒”的宴饮需求。

明代是梅瓶的黄金时代,尤其在永乐、宣德年间,郑和下西洋带回的苏麻离青料,让青花梅瓶呈现出“宝石蓝”的璀璨效果。

当宫廷梅瓶在云端绽放时,民间窑口的梅瓶却扎根于市井烟火。景德镇民窑生产的青花缠枝莲梅瓶,纹饰简洁明快,价格低廉,成为普通百姓婚嫁时的必备器物。瓶身常书“早生贵子”“长命富贵”等吉祥语,实用性与祈福心理合二为一。

明代江南文人还赋予梅瓶新的功能——插花。文震亨《长物志》记载:“梅瓶,唐器为上,宋器次之,用以插梅,最相称。”这种将实用器转化为艺术陈设的行为,标志着梅瓶从宫廷到民间的审美渗透。

清瓷盛世:宫廷奢华与民间礼俗的共振

清代康乾时期,梅瓶在宫廷中走向极致奢华。

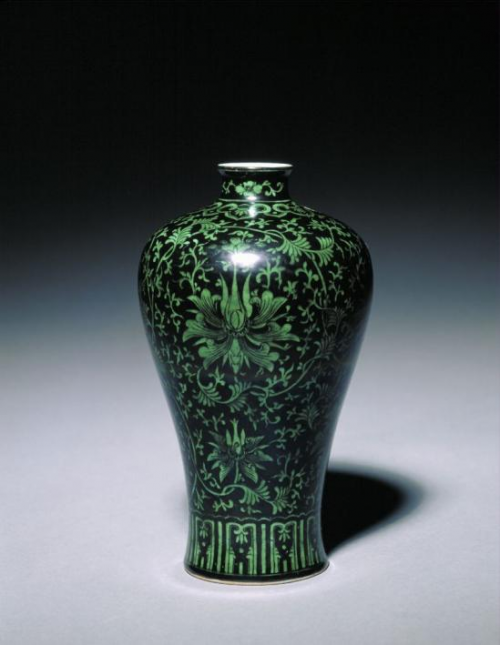

黑地绿彩缠枝莲纹梅瓶 故宫博物院藏

故宫博物院藏黑地绿彩缠枝莲纹梅瓶,内施松石绿釉,外壁以绿彩描绘纹饰,隙地填以黑彩,形成黑地绿彩装饰。颈部绘朵花纹,肩部绘如意头纹、缠枝莲花纹。近底处绘莲瓣纹。色彩对比柔和。圈足内施松石绿釉。外底中心留白署青花篆体“大清乾隆年制”六字三行款。

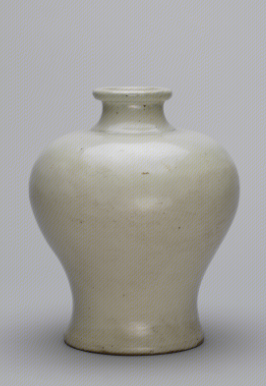

石湾窑月白釉梅瓶 故宫博物院藏

民间梅瓶则呈现出鲜明的地域特色与民俗内涵。广东石湾窑的陶制梅瓶以胎骨厚重、釉色斑斓著称,常作为祠堂供器,其造型与釉色暗含儒家修身齐家的理念;福建德化窑的白瓷梅瓶釉色如“中国白”,部分器物因材质纯净被妈祖信众用于供奉,瓶身常见的水波纹则反映了海丝贸易的文化交融。

在江南地区,梅瓶成为丧葬文化的重要载体,清代墓葬中常见梅瓶随葬,内装五谷或清水,取“五谷丰登”“生生不息”之意,不少出土的梅瓶腹部绘有“八仙祝寿”图,反映了民间对死后世界的想象。

值得注意的是,清代梅瓶出现了“官搭民烧”的现象。宫廷将部分梅瓶的烧制任务下放民间窑口,既保证了产量,又让宫廷纹饰(如缠枝莲、龙凤纹)流入民间。这种双向互动,使得梅瓶成为连接朝野的文化符号:宫廷通过梅瓶输出正统审美,民间则以本土化改造赋予其新的内涵,形成“上有所好,下必甚焉”的文化共振。

近现代转型:从实用器到文化符号的升华

进入 20 世纪,梅瓶的实用功能逐渐衰退,但其文化价值在文物保护与收藏领域获得新高度。20 世纪 80 年代,随着国家文物分级制度的完善,历代精品梅瓶被明确列为“一级文物”;故宫、上博等博物馆在陶瓷展厅中专题陈列梅瓶,使其从日用器皿转变为历史见证者。

2022年北京冬奥会“文君瓶”

当代设计中,梅瓶元素以多元形式被重新诠释。2010 年上海世博会中国馆“东方之冠”以斗拱结构为核心灵感,其挺拔形态与梅瓶的典雅气质形成抽象呼应;2022 年北京冬奥会特许商品“文君瓶”以梅瓶为原型,通过德化白瓷的温润质感与冰雪运动精神结合,成为文化符号;2018 年湖北省博物馆将元青花“四爱图梅瓶”复制品送往卢浮宫,通过 AR 技术让瓶身纹饰“活”化,实现跨文化对话。

从唐代的酒坛雏形到宋代的文人雅器,从元代的帝国象征到明清的民间礼俗,梅瓶的变迁史,本质上是一部微缩的中国社会史。它见证了宫廷与民间的审美互动,记录了游牧文化与农耕文化的碰撞融合,承载了不同时代人们对美的追求与对生活的期许。当我们在博物馆凝视那些历经千年的梅瓶时,看到的不仅是精美的釉色与纹饰,更是一个民族在历史长河中对“美”的执着探索。这种探索,让梅瓶超越了器物本身,成为中华文明中永不褪色的文化基因。

如今,在景德镇的陶艺作坊里,匠人仍在按照传统工序拉坯、画彩、烧制梅瓶。当泥土在转轮上旋转,当青料在瓶身绽放,千年之前的宫廷雅趣与民间烟火,正通过这一只只梅瓶,在当代续写新的传奇。梅瓶的故事告诉我们:真正的文化遗产,从来不是静止的古董,而是一条流淌的河,在时代的滋养下,永远焕发着新的生机。

(来源:日照新闻网)

【广告】免责声明:本内容为广告,相关素材由广告主提供,广告主对本广告内容的真实性负责。本网发布目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,广告内容仅供读者参考。

请输入验证码